Abbazia di Nonantola, LO SAPEVI CHE...

Oggi la stauroteca della Santa Croce è custodita nel Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra ed è esposta all’adorazione dei fedeli il 14 Settembre di ciascun anno, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ed il Venerdì Santo, durante la Solenne Azione Liturgica della Passione del Signore, a cui segue una processione serale per le vie del centro storico di Nonantola.

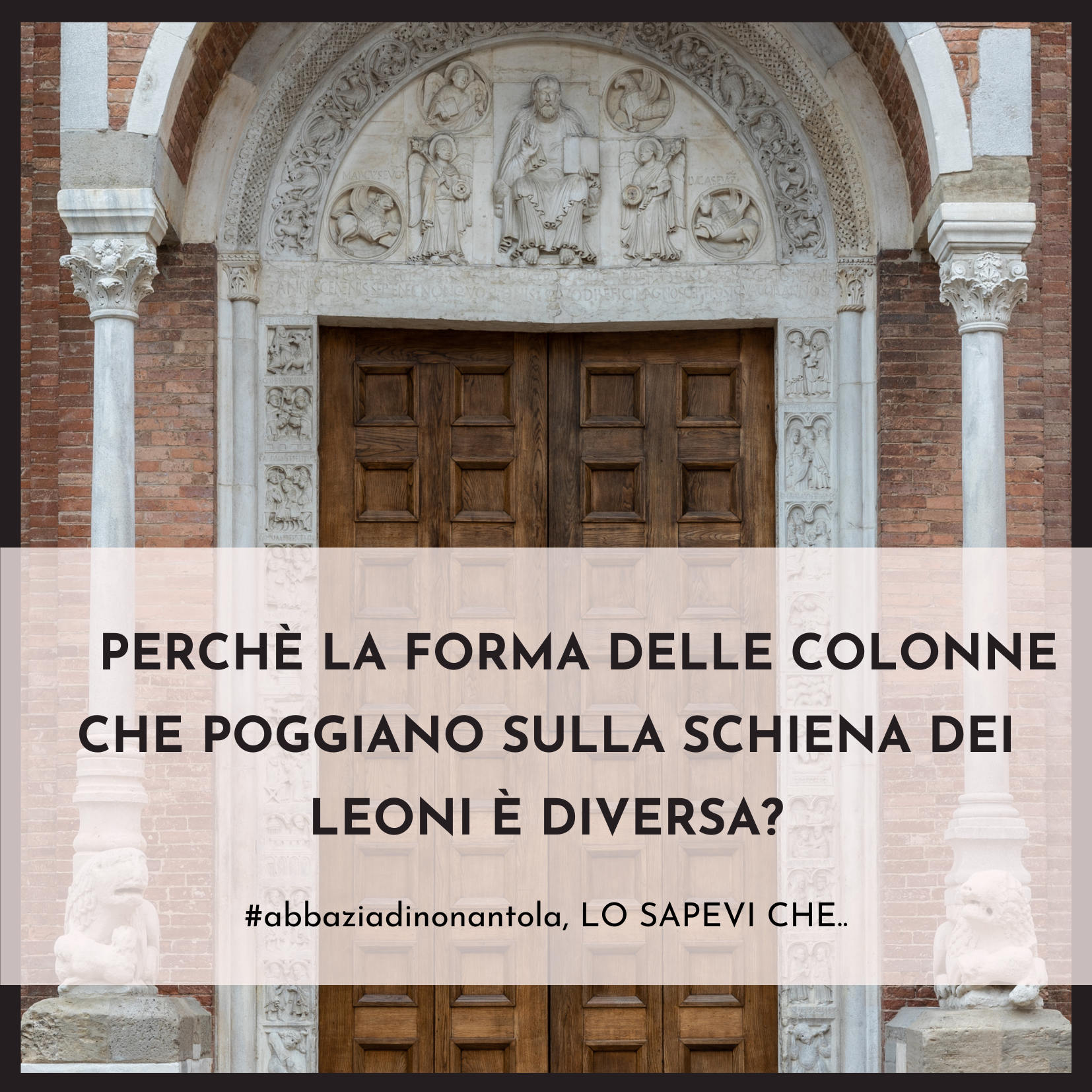

Il protiro poggia su due leoni stilofori, per mezzo di due appoggi, uno di forma circolare e l’altro di forma quadrata: questi simboleggiano le due nature di Cristo Signore, rispettivamente quella divina e quella umana. Se guardiamo bene riusciamo a scorgere che i due leoni stringono con le zampe due prede: il leone è immagine di Cristo, vincitore della morte, che tiene questa in scacco.

Dante Alighieri, definito il “padre della lingua italiana”, ha forse fra i suoi antenati notai dell’abbazia di Nonantola, Aldighieri o Adigerio, i nomi dei quali compaiono in diversi documenti presenti presso l’Archivio Abbaziale. Questo legame è ricordato da un bassorilievo presente a palazzo Previdi. Un palazzo del paese dove è raffigurato Dante che incontra nel Paradiso il suo avo Cacciaguida, il quale gli ricorda che il suo cognome derivò da una donna di Val di Pado, quiandi dalle terre di Nonantola.

Al corallo, nei secoli e in diverse culture, sono stati attribuiti simboli di vita e rigenerazione, ma anche di rarità e bellezza. Il corallo deve la propria fortuna, in vari campi, alla sua forma, al suo colore e alla sua misteriosa natura. Pensate che per secoli l’uomo lo ha fatto convivere nei tre regni: quello animale, vegetale e minerale, senza mai relegarlo definitivamente in uno di essi. Il corallo ha assunto così, fin dall’antichità, proprietà curative e apotropaiche. Veniva, ad esempio, inserito nella decorazione delle armi e nei corredi funerari dei guerrieri Celti. Usato come amuleto sia nella maternità che negli infanti, lo troviamo in alcune opere sacre al collo del bambin Gesù, come simbolo di protezione.

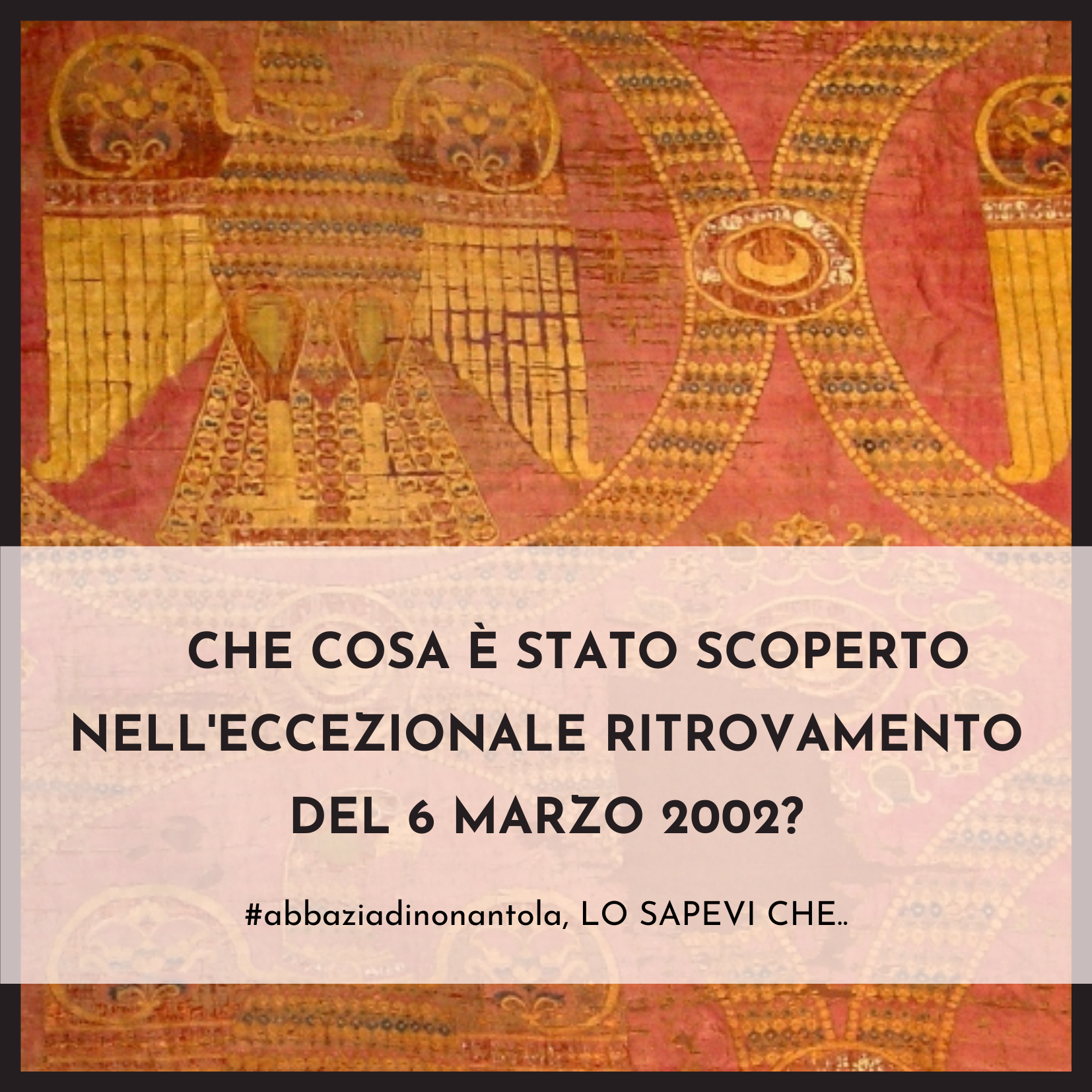

La stauroteca a doppia traversa del Tesoro Abbaziale (sec. XII, Costantinopoli) presenta nella fascia centrale due angeli dolenti, di indubbio gusto bizantino, raffigurati nell’atto di asciugarsi, mediante l’ausilio di un fazzoletto, le lacrime causate dal dolore della morte del Figlio di Dio. Di singolare somiglianza possiamo trovarli nel Compianto sul Cristo Morto della Cappella degli Scrovegni di Padova, celeberrimo capolavoro di Giotto, che con la sua opera si fa artefice di una nuova lingua visiva. Nel XIII secolo era avvenuta una mutazione della sensibilità teologica. Si sviluppò una teologia nuova, volta a sottolineare l’umanità del Salvatore, arrivando a sancire nella raffigurazione pittorica la centralità del dato umano e della sofferenza. Giotto inventò una nuova lingua pittorica e trasferì per la prima volta il pathos della vita umana nella rappresentazione visiva, creando così un immaginario figurativo che fino a quel momento era ignoto. Giotto dipinse le prime lacrime, le prime facce espressive della storia della pittura; come quelle degli angeli addolorati attorno alla croce del Golgota. Nella Cappella degli Scrovegni la disperazione degli angeli che si strappano le vesti è la rappresentazione di un sentimento umano che fino ad allora non si attribuiva alle creature celesti. Il sentimento sta entrando nelle arti visive, assieme alla realtà, ed è questa senza dubbio la più significativa rivoluzione di Giotto. Data la somiglianza degli angeli della Cappella degli Scrovegni con quelli della stauroteca di Nonantola, possiamo ipotizzare che Giotto sia entrato in contatto con questa opera nel suo tragitto dalla Toscana verso Padova? Possiamo sostenere che, insieme alla tradizione degli affreschi dell’antichità che probabilmente aveva visto a Roma, questa possa avere influenzato la sua opera a Padova?

Angeli del Compianto su Cristo Morto, Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova, 1303-1305, affresco